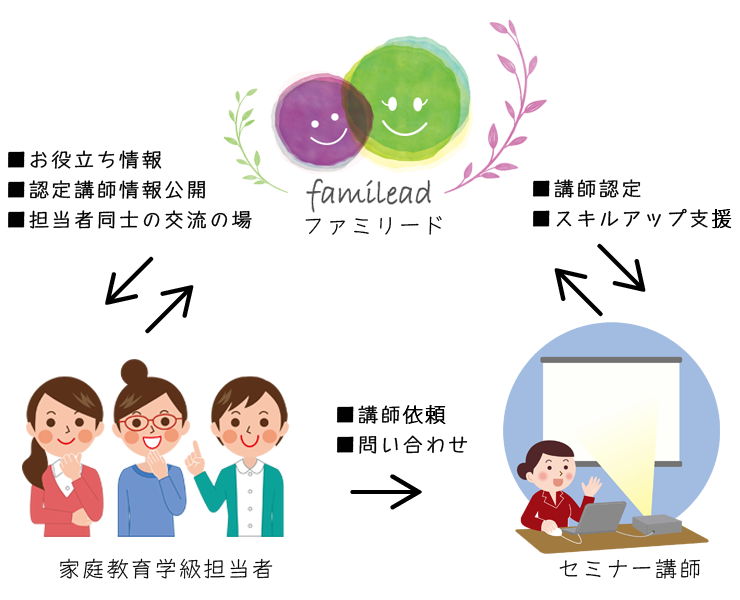

ファミリードのしくみ

ファミリードは、講座開催する方とセミナー講師を結びつける情報サービスです。

文科省が推進する「学習指導要領」などを中心に行政の方針や保護者のニーズを具体化した提案を発信していきます。

講座開催の流れ

講座開催はさまざまな準備が必要です。

効率的に進められるように、以下のように講座開催までの流れやテンプレートを準備しました。

この内容は一般的かつ最大公約数的に書いていますので、適宜省略したり追加したりしてご利用ください。

自治体で決められたルールと相反する場合はそちらを優先してください。

1. 役割を決める

委員長や会計などの役割と共に、開催回数が決まっていれば講座ごとにチーム分けをするなど先に体制を決めると進めやすいです。

また、PTAはさまざまな人の集まりで、最初はコミュニケーションの取り方に難しさを感じるかもしれません。関わる人の中で守るべき『グラウンドルール』を設けておくとストレスを最小限にして効率的に進められます。

グラウンドルール例

- どんな意見も否定しない

- 本音で話す

- LINEのやり取りは21時まで

- 自分の役割でないことでできる時は積極的に引き受ける、など

2. 学びたいことを決める

自治体からテーマが与えられていればそれに沿って学ぶテーマや講師を決めます。当サイトの認定講師の情報もぜひご覧になってみてください。

人気講師は一回の講座で数十万の講師料が必要なケースがありますが、ファミリードの認定講師は、日本をよくするためにとPTAで支出可能な金額で引き受けることを承諾してくれた志の高い先生方です。

講師料は各講師とご相談で決めていただきますが、一定の利益を確保しなければ講師業の継続は不可能ですので、常識的な範囲でのご提案や交渉をお願いいたします。

テーマを決める際には「今、子育てや保護者にとっての課題は何か」を話し合った上で決めていくのが理想です。

つまり「学びたい」ことに偏らず、「学ぶべき」ことも考えてみるということです。

ある程度、候補が挙がったら、特定の個人の嗜好に偏らず、「家庭教育学級で行うのにふさわしいか」、以下を参考にして決定してください。

- 子供だけが対象となっていないか

- 保護者の成長を促したり子育てを助けたりする内容か

- 保護者の娯楽が目的となっていないか

3.講座形式や日程を決める

日程を決める前に、講座形式をご検討ください。

対面の場合は会場を先に予約することが必要となりますし、オンラインや動画視聴の場合は場所の心配がいらないので日程の選択肢が増えます。

講座形式はこちらのページを参考にしてください。

対面講座の場合は、講師に交渉する前に会場を確保しておきましょう。

4.講師に交渉する

以下のことを整理しておくと交渉が早く進みます。

- テーマの趣旨や講座開催の背景

- 講座形式や開催場所

- 実施希望期間や日時

- 講座時間(1時間〜1時間半が一般的)

- 謝礼額・支払い方法

*ファミリード認定講師へ連絡される場合、「ファミリードを見て」と伝えていただけれれば、PTAの家庭教育講座の依頼だと分かるようになっていますので、安心してご連絡ください。

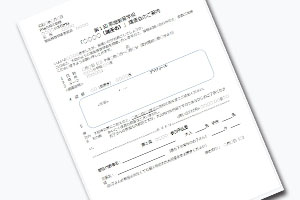

5. 講師依頼書を作る

講師と合意が得られたら、ファミリード作成のテンプレート「講師依頼状」(テンプレート各種ページ)を利用して講師、学校側の関係者に配布しましょう。

6. 案内状を配る

1ヶ月前には校内への案内状を配布して、より多くの参加者を募りましょう。

こちらからファミリード作成のテンプレートをダウンロードできます。

記入要項は各自治体の指示を優先してください。

案内状を作成するにあたって、以下のことを講師に確認しましょう。

- 肩書

- プロフィール

- 講座のタイトルや概要説明

- 写真の掲載と入手方法

ファミリードの講座の場合は、このホームページの情報は許可なく転載可能なので、案内状の作成も時短できます。

案内状のみでなく、積極的に広報活動を行いましょう。

学校やPTAのホームページ、一斉メール配信、保護者会での促しなど、考えうる告知を行い、より多くの参加者を募ります。

7. 当日までの準備をする

必要なもの、やることを洗い出し、担当や期限を決めましょう。

会場、パソコン、プロジェクターなどの予約、謝礼の準備、当日の段取りなども含めて、事前にリハーサルを行うとトラブルを未然に防げます。

テーブルや椅子を短時間に並べなくてはいけない時は事前に応援を頼んでおきます。

受講後アンケートを実施する場合は、「今後扱ってほしいテーマ」など質問に含めて来年度の担当者に引き継ぐのも良いでしょう。

必要に応じて講師と事前に打ち合わせをしましょう。

基本的にはメール等で、来訪時間、待ち合わせ場所、配布物の有無、当日必要なもの、アンケートに含めてほしいことなどを確認すれば良いでしょう。

事前の準備に関してはファミリード作成のチェックリストを参考にしてください。 使用する際には、適宜、項目を追加・編集してください。

*プロジェクターの接続方法についてはこちらを参考にしてください。

動画視聴の場合は、視聴期間中にご案内を何回か発信すると視聴率が上がるようです。

オンラインの場合は、接続IDを当日も送信すると、受講者からの問い合わせが減らせます。

8. 開催する

事前に万全な準備をしていても不測の事態は起きるものです。リーダー以外に「現場監督」を定めてその場で判断・指示をする体制を整えておくと混乱せずに済みます。

現金で謝礼を渡す場合は、講師が講座に集中できるようにすべて終了してからお渡ししましょう。

進行のポイントですが、最初にねらいを伝え、最後に学びをまとめることは必ず行いましょう。

事前に打ち合わせをしたとしても、開催前に講師と以下を確認しておきましょう。

- 講座の開始、終了時間

- 全体の流れ、休憩のタイミング

- 演台や視聴覚機材(プロジェクター、マイク等)の位置、動作確認

当日の進行例を利用して台本を作っておくのも良いでしょう。

最後に受講者アンケートに回答いただくよう促すのをお忘れなく。

9. 精算する

PTAや自治体のルールに従って支払いを行います。

認定講師への謝礼は講師とよくご相談ください。

動画視聴サポートなどファミリードへお支払いする場合は、銀行振込、クレジットカード、PayPayでの決済が可能です。

10. 報告する

自治体のルールに従って手続きを行います。

可能であれば、学んだ内容やアンケート結果を完結にまとめ、全PTA会員に配布し共有しましょう。

開催報告を参考にしてください。

念のため講師に内容に関して承諾を得てください。